《寻迹罗浮山》作者:隐溪闲叟

寻迹罗浮山

作者:隐溪闲叟

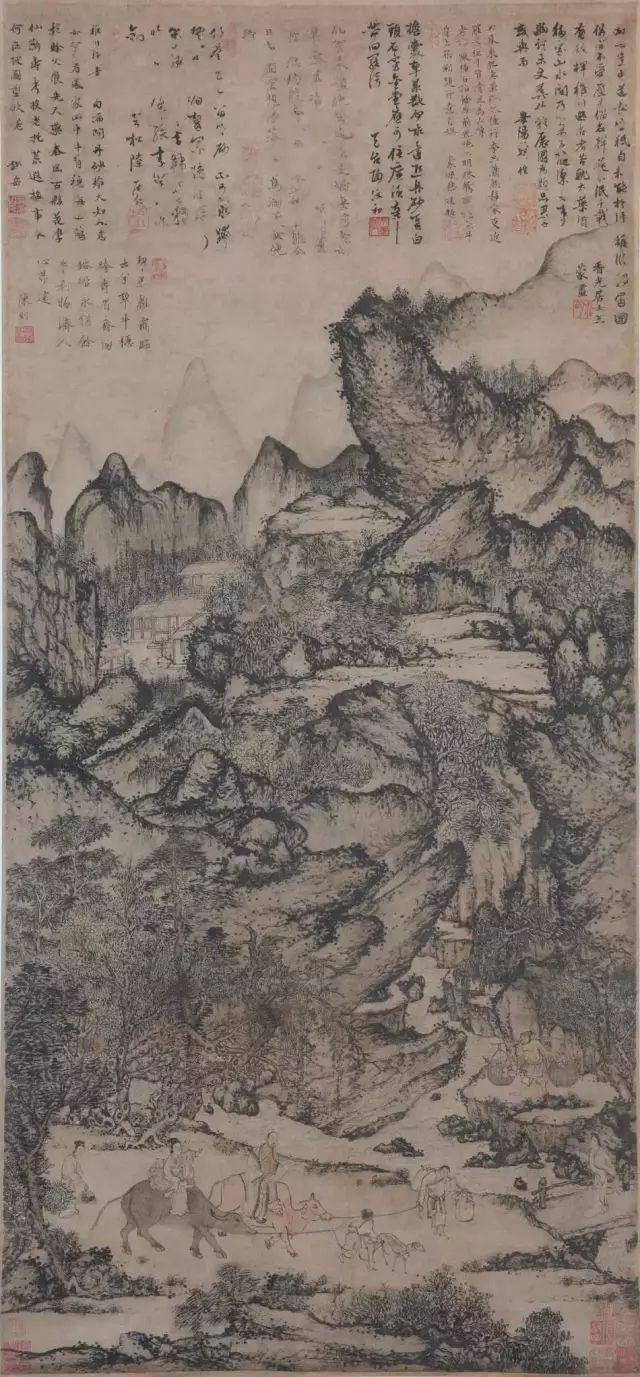

咸和初(326-334年),司徒王导召葛洪补州主簿,转司徒掾,迁咨议参军。葛洪听闻交趾出产丹砂,自行请求出任勾漏令。赴任途经广州,刺史邓岳表示愿供其原料在罗浮山炼丹,葛洪遂决定中止赴任的行程,从此隐居于罗浮山。葛洪在朱明洞前建南庵,修行炼丹,著书讲学,因从学者日众,又增建东西北三庵,后卒于东晋兴宁元年(363年)。由此史界均认广东省博罗县境罗浮山为道教圣地,此山又名东樵山,山形峭拔,气象雄奇。

咸和初(326-334年),司徒王导召葛洪补州主簿,转司徒掾,迁咨议参军。葛洪听闻交趾出产丹砂,自行请求出任勾漏令。赴任途经广州,刺史邓岳表示愿供其原料在罗浮山炼丹,葛洪遂决定中止赴任的行程,从此隐居于罗浮山。葛洪在朱明洞前建南庵,修行炼丹,著书讲学,因从学者日众,又增建东西北三庵,后卒于东晋兴宁元年(363年)。由此史界均认广东省博罗县境罗浮山为道教圣地,此山又名东樵山,山形峭拔,气象雄奇。

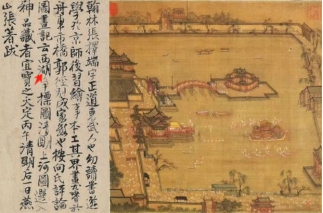

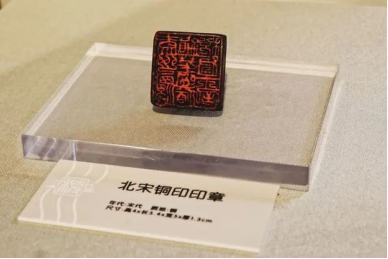

《苏轼文集》2268题罗浮:“绍圣元年(1094年)九月26日,东坡翁迁于惠州,艤舟泊头镇。明晨肩与十五里,至罗浮山,入延祥宝积寺,礼天竺瑞像,饮梁僧景泰禅师卓锡泉,品其味,出江水上远甚。东三里至长寿观。又东北三里,至冲虚观。观有葛稚川(葛洪)丹灶。次之,诸仙者朝斗坛。观坛上所获铜龙六、鱼一。坛北有洞,曰朱明,榛莽不可入。水出洞中,锵鸣如琴筑。水中皆蔓蒲,生石上。道士邓守安字道玄,有道者也。访之,适出。坐遗屣轩,望麻姑峰。方饮酒,进士许毅来游,呼与饮。既醉,还宿宝积中阁。夜大风,山烧壮甚,有声。晨粥已,还舟,憇花光寺。从游者,幼子过,巡检史珏,宝积长老齐德,延祥长老绍冲,冲虚道士陈熙明。山中可游而未暇者,明福宫、石楼、黄龙洞,期以明年三月复来”。此文将惠州罗浮山加入北宋人物,让山内各景象定格于北宋那个时点,特有画面感。

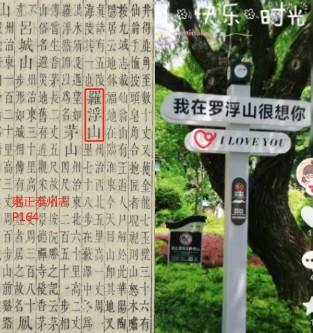

淳熙中,杨诚斋使广过丰湖,赋诗云:“三处西湖一色秋,钱塘汝颖及罗浮。东坡元是西湖长,不到罗浮便得休。”其实泰州不仅有西湖也有罗浮。顾祖禹《读史方舆纪要》卷二、卷三·青州条下载:“长洲泽,又叫罗浮山”。但一般长洲泽是指泰州及如皋海安地区在魏晋时的之称,《泰州志》也引用【《后汉书.郡国志》具列广陵所领11县中有东阳县而无海陵县,并在东阳条下注:“故属临淮,有长洲泽,吴王濞太仓在此”】来注释长洲泽。很明显长洲泽是指大片湿地,由众多湖泊相连,湖中有山,视为罗浮。经查《泰州志》亦记载古迹‘罗浮山:州治西北五里,高一丈,周七十八步,在薮泽中,不为洪水所没,遥望如罗浮然,因以为名’。《泰州志》亦记载了古海陵八景有‘西湖春雨’,遗迹有‘小西湖’。奇巧的是《泰州志》还记载卓锡泉“在州治北三里开化院中,唐宝历间(825-827年),王屋禅师自蜀来,住锡于此。临化思蜀水饮,令徒以锡杖卓后园中,须臾,水遂溢,云此泉与郡之蜀冈相通。一统志谓即七星井之一也”。

泰州学者徐杰东采用地域排除法,反证孙膑隐居的罗浮山位于泰州某地。本地历代道教名人辈出,无疑会供奉葛洪牌位,故山中之庙亦称葛真庙,用此来证,实属不妥。但笔者亦认为汉时泰州及附近一带即有罗浮山。汉朝枚乘所著《七发》载有:“弭节伍子之山”即是泰州有罗浮山确切记载,此句可译为‘广陵江海之涛停于伍子山前’,《七发》之文是枚乘用文字记录江口之处广陵潮,通过描述江涛汹涌展示自然力量的壮观景象,以振奋国主不再颓废。那伍子之山,为何又称为罗浮呢?清代学者牟庭相在《古史辨》中提出孙武和伍子胥是同一人的观点,他认为孙武的真实姓名是伍员,是伍氏的后代,在齐国改姓孙,故孙子与伍子发生了混淆。但史界主流观点,还是认为孙武和伍子胥是共同辅佐吴王阖闾的同僚。笔者以传记所载孙武隐居吴国罗浮山著《孙子兵法》加上《七发》中记述广陵江海湾之北岸的伍子山印证孙武原名伍员这一关键线索,无疑印证泰州存在罗浮山。

泰州学者徐杰东采用地域排除法,反证孙膑隐居的罗浮山位于泰州某地。本地历代道教名人辈出,无疑会供奉葛洪牌位,故山中之庙亦称葛真庙,用此来证,实属不妥。但笔者亦认为汉时泰州及附近一带即有罗浮山。汉朝枚乘所著《七发》载有:“弭节伍子之山”即是泰州有罗浮山确切记载,此句可译为‘广陵江海之涛停于伍子山前’,《七发》之文是枚乘用文字记录江口之处广陵潮,通过描述江涛汹涌展示自然力量的壮观景象,以振奋国主不再颓废。那伍子之山,为何又称为罗浮呢?清代学者牟庭相在《古史辨》中提出孙武和伍子胥是同一人的观点,他认为孙武的真实姓名是伍员,是伍氏的后代,在齐国改姓孙,故孙子与伍子发生了混淆。但史界主流观点,还是认为孙武和伍子胥是共同辅佐吴王阖闾的同僚。笔者以传记所载孙武隐居吴国罗浮山著《孙子兵法》加上《七发》中记述广陵江海湾之北岸的伍子山印证孙武原名伍员这一关键线索,无疑印证泰州存在罗浮山。

那罗浮山在哪儿呢?笔者认为可以从《七发》的记述中,找到大体位置。‘弭节伍子之山’后接着‘通厉骨母之场,凌赤岸,篲扶桑,横奔似雷行。诚奋厥武,如振如怒。沌沌浑浑,状如奔马。混混庉庉,声如雷鼓。发怒庢沓,清升踰跇,侯波奋振,合战于藉藉之口。鸟不及飞,鱼不及回,兽不及走。纷纷翼翼,波涌云乱,荡取南山,背击北岸,覆亏丘陵,平夷西畔’。文中所言的背击北岸即是文中的‘赤岸’,赤岸从文献分析来看,即是横于如皋北部的扬泰冈地。《嘉靖如皋县志》记述:“赤岸在县东北跨南延亘计六七十里,脉接蜀冈,土高色赤,故名”“葛家溪在县西北赤岸乡,西通泰州泰兴,东入运河”。直至清代,如皋县均保留赤岸乡地名。而《辞海》将蜀冈解释为,先民的聚居点,属淮夷部落的一支,称其地为“干”,取水畔、岸边之意。《读史方舆纪要》将蜀冈定点为:扬州西北四里,绵亘四十里,西接仪征、六合界,东北抵茱萸湾,隔江与金陵相对。相传地脉通蜀。由此可以推得伍子之山约在赤岸西首。《乾隆如皋县志》<建置志>曾载:“北接蜀冈延亘之雄”即是此意。历史天目山曾属海安镇地域,如皋海安也曾有民谚:“海安西头有个洞,要上四川就往里Gōng”【邓元乡阚宝祥(1941年出生)口述】。由此推得天目山有可能就是汉时伍子山,即孙子隐居的罗浮山。

笔者认为还有一种可能此山原在约在今泰兴与如皋交界之处。因为根据《七发》记述,过了伍子之山,仍为丘陵,海潮会短暂漫过此地。情形与今之钱塘潮很相似。由此可见古时泰州确有长洲泽,就在当今如皋、泰兴、姜堰这一带。而伍子之山,则在某个时点,可能如石庄磨诃山一般下沉,消失在历史长河之中,成为谜一般的存在。

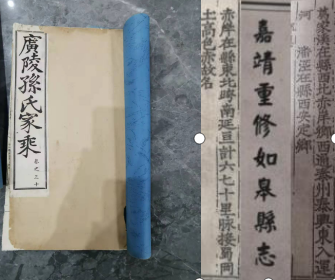

公众号《人文泰州》李由之先生,近期撰文<为什么说孙武不可能隐居于泰州>指出:“而阖闾子夫差北上争霸,于公元前486年讨灭江北的邗国(今扬州)”。认为孙武隐居泰州罗浮山时间对不上号。其实公元关486年夫差已据邗城建都,并开挖完邗沟,以北上讨齐,争霸中原。而阖闾之朝虽在江南吴地建都,因有强大的水军,吴国对江北邗地早已控制。所以作为边缘之地,隐居是比较合适的。如皋市江安镇胜利居的西燕庄【有文献误称烟庄】自明初以来一直是孙氏集居之地,存有《广陵孙氏家乘》古谱。也许冥冥之中注定,孙氏后世族人回归到祖先孙武隐居之地与传说相伴相守。

公众号《人文泰州》李由之先生,近期撰文<为什么说孙武不可能隐居于泰州>指出:“而阖闾子夫差北上争霸,于公元前486年讨灭江北的邗国(今扬州)”。认为孙武隐居泰州罗浮山时间对不上号。其实公元关486年夫差已据邗城建都,并开挖完邗沟,以北上讨齐,争霸中原。而阖闾之朝虽在江南吴地建都,因有强大的水军,吴国对江北邗地早已控制。所以作为边缘之地,隐居是比较合适的。如皋市江安镇胜利居的西燕庄【有文献误称烟庄】自明初以来一直是孙氏集居之地,存有《广陵孙氏家乘》古谱。也许冥冥之中注定,孙氏后世族人回归到祖先孙武隐居之地与传说相伴相守。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。