《寻迹北宋如皋》系列之一——文豪苏轼过如皋

《寻迹北宋如皋》系列之一

文豪苏轼过如皋

作者:隐溪闲叟

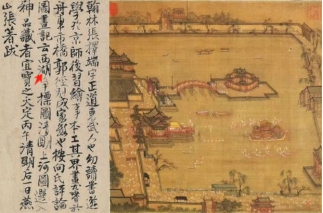

《胡瑗》(中国文史出版社)载有苏轼《谒安定胡先生墓》一文。但编者将“元丰己巳”标为疑为有误,提出“是耶,非耶?待更考”。笔者一直在寻找“首用‘安定胡先生’五字表述先儒胡瑗的人是谁”,由此得出此人是苏轼。《谒安定胡先生墓》作于元丰己巳九月望日:“仲尼设至教,三千尚躬行。轲氏骋雄词,杨墨不得倾。垂法炳两曜,章为万世程。如何邹鲁后,汩汩失其真。伟哉安定叟,倡道孰与京。深悟一贯旨,体用授诸生。施教各以类,诜诜尽才英。俱成桷与榱,致用良匪轻。所以苏湖士,至今怀令名。我来起肃敬,为才湖之蘅”。

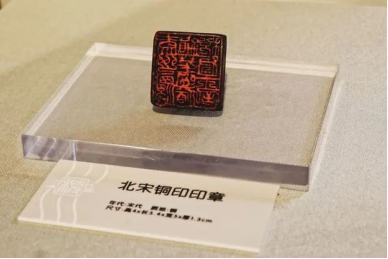

考证研究历史,有四个层级。一是考古发掘出实物及墓碑、墓志(这是实证)。二是通过家谱记录的事件信息及个人集(这是极为可信的真实佐证),这种记载不受政治运动影响,不受其他任何外在因素干扰,真实记录相关事件。三是古典文集中同一时期记载的可以相互印证的不同文献。四是其他古传文献、地名、传说(作印证)。

故笔者凭这样逻辑,认为可以通过验证,将此事坐实。首先,元丰己巳年(1089年)并非错误,体现的王安石新党与司马光派旧党之间争斗,即新党用元祐作年号,而旧党用元丰作年号,苏轼为旧党,故可修正为,元祐己巳九月望日作《谒安定胡先生墓》。由此带出了时代背景----元祐文化运动之“残酷”,进行的文化清洗之彻底。故此谒墓文既未录进苏轼的文集,也不见如皋、泰州、扬州地方志籍记载。苏轼此文能幸存至今,实乃如皋之大幸。

按《苏轼年谱》(孔凡礼,1998,中华书局),谱中并未记载谒墓事件。这一天记的却是:“望日,再过南屏,复录十六年前所作《激水偈》:‘水激之高,如所从来。屈伸相报(原作:杓),报尽而止。止不失(原作:先)平,于以观法’。示云玩上座”。公开查询,地名称为南屏有很多处,如今最有名的当属杭州南屏山,可见南屏也是华夏特有的文化符号,幸运的是海安市尚有南屏这一地名相印证,而且如皋县名来源于贾大夫(名为:贾南屏)御以如皋,海安南屏长期隶属于如皋。故其他地区南屏的来源,是不是从如皋扩散过去,还值得进一步考证。

通过“再过南屏,复录十六年前所作激水”结合行程,也可以推证过南屏激水就是翻江海大坝的过程。同时得知1074那年,苏轼从杭州北调密州,也曾经从这里走过。笔者认为其行程应该是通过如皋掘港的航线,与杭州跨海行舟,激水偈的内容应是指过闸翻坝到东皋。(但苏轼年谱中记载1074年苏轼自杭州到密州,是通过离杭->湖州->松江->苏州->润州(晋陵)->扬州->高邮->楚州->过淮->密州,此处又当存疑。)。

过激水是这一样的过程。《入唐求法巡礼行记》所记(839年7月20日):“卯毕。到赤岸村。问土人。答云。从此间行百二十里(应为行西二十里)。有如皋镇。暂行有堰。掘开坚壕发去。进堰有如皋院。专知官未详所由。船行太迟。仍停水牛。更编三船以为一番。每番分水手七人。令曳舫而去。暂行人疲。更亦长续系牛曳去。左右失谋。疲上益疲。多人难曳。系牛疾征。爰人皆云。一牛之力即当百人矣”。这是漕运至海翻闸过坝的过程。故自唐到宋,本地漕运水道基本相同。圆仁是自东向西(从赤岸村到如皋镇),而苏轼是自西向东。故可以推断如皋的繁华自唐至北宋没有断过。

因如皋海安对古地名的传承,对本文的考证发挥了十分重要的作用,地名古称不能随便抹去。由此笔者认为,苏轼这一天到过如皋,而且8月18日至9月9日之间,还有游赏西湖跳珠轩的记载《与莫同年雨中饮湖上》:“到处相逢是偶然,梦中相对各华颠。还来一醉西湖雨,不见跳珠十五年”。这个地点确好就在如皋西,时间在出海前,符合行路路径的推测,而且与南屏激水同样是相隔15年才相见。至于为何叫西湖,笔者另文再证。《嘉靖如皋县志》记载安定乡有连珠池,连与跳,意相近。此时苏轼一行已达如皋县界内。《县志》载:“在县治西北二十里。一派凡几地,东西相接,如连珠。然宋元祐年间,严希孟曰:‘与耆逸游乐于此’。尝有诗云:“小桥过南浦,夹道桑榆绿;水绕若连珠,时有芰荷馥”。笔者认为,这是苏轼自楚州(淮安)经宝应浮海赴钱唐必经的一条路,从文献可知文天祥由北向南也大体是这么走的,亦有可能是谱中其他地点时间有误,别处记载是否准确还待再考。

根据《道光泰州志》儒林篇:“胡瑗,案文昭(谥名文昭公),居如皋之安定乡,冢亦在是,见县志,故学者称安定先生,府志以如皋非扬属故不载,考《东都事略》云如皋人,宋史云海陵人,宋时如皋属泰州”。综合以上,基本可证元丰己巳九月望日,东坡既在如皋安定乡谒安定胡先生墓,又从安定乡过南屏激水到赤岸乡。笔者推测或是因为苏轼需要赶行舟的时辰节点,行程较紧,在谒完安定胡先生墓之后,当迅速赶路,及时过漕运闸坝,乘海船去钱唐赴任的缘故。由此可知,现海安市南屏地名也是江海漕运坝旧名的延续。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。