《寻迹北宋如皋》系列之三——双苏如皋祭欧阳

《寻迹北宋如皋》系列之三

双苏如皋祭欧阳

作者:隐溪闲叟

1089年,苏轼苏辙从京城开封赴钱塘任太守,《苏轼年谱》记载的路径,是从淮安至高邮至扬州过江至润州再到杭州。而笔者按苏轼《谒安定胡先生》判断记载的路径,是从淮安至宝应至兴化(或扬州)再从如皋渡海到杭州。如果笔者推断正确,那为何原书编者要篡改行程渡江至润州呢?因为此行的还有一个重要任务:将欧阳修薛夫人袝葬欧阳修墓,所以行程高度保密。

欧阳修(1007--1072年),字永叔,号醉翁,晚年自号六一居士。吉水(今江西)人,北宋文学宗师,唐宋散文八大家之一。史册有载,其被赐葬于新郑市辛店镇欧阳寺村。另外欧阳修是北宋时著名的金石学家,随葬的收藏品众多,不凡有很大文化与历史价值的珍品,记载中的名人字画陪葬品也极为丰富。古往今来对其墓原关注的人士众多。

笔者通过破解“宣和疑案”推得,其墓中还有众多历史古籍。历史文化价值不亚于皇陵。于是笔者对其墓原地点进行了大胆推证,得出:苏轼、苏辙一行在元佑四年,在过如皋途中曾临祭欧阳修墓。

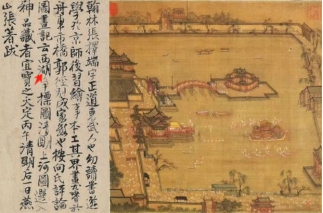

《苏轼年谱》记载元佑四年(1089年)9月19日,苏轼跋刘季孙(景文)所藏欧阳修帖。初藏刘氏,后归王晋卿,今复还欧阳氏,余不知何之矣。孔凡礼注:跋见《文集》卷六十九,题作《跋刘景文欧公帖》,所云之帖即《试笔》。《省斋文稿》卷十五《家塾所刻六一行墨迹跋十首。试笔》:【世传文忠公《试笔》,自脱砚而下,凡数十纸,有元祐四年九月东坡苏公跋,此最后数纸也。】刘季孙(1033-1092年),字景文,祥符(今河南开封)人,北宋大将刘平之子,诗人,苏轼称其为“慷慨奇士”。

《苏轼年谱》记载元佑四年(1089年)9月19日,苏轼跋刘季孙(景文)所藏欧阳修帖。初藏刘氏,后归王晋卿,今复还欧阳氏,余不知何之矣。孔凡礼注:跋见《文集》卷六十九,题作《跋刘景文欧公帖》,所云之帖即《试笔》。《省斋文稿》卷十五《家塾所刻六一行墨迹跋十首。试笔》:【世传文忠公《试笔》,自脱砚而下,凡数十纸,有元祐四年九月东坡苏公跋,此最后数纸也。】刘季孙(1033-1092年),字景文,祥符(今河南开封)人,北宋大将刘平之子,诗人,苏轼称其为“慷慨奇士”。

笔者注:苏轼(1037—1101年)此日跋欧阳修<试笔>帖,在9月15日‘谒安定胡先生墓’之后(参考笔者<文豪苏轼过如皋>),在10月7日‘题损之故居’之前(参考笔者<介甫故居在东皋>)。上述两个推证如果正确,那此日之事必在如皋境内。如果被苏轼题跋的<试笔>文稿件,已经面世,在北宋之后被收藏过,那欧阳修墓已被暴露,否则仍为完好。

欧阳修第三子欧阳棐[fěi](1047—1113年)于1103年(乃宋徽宗当政崇宁年间1072+31=)请苏辙(1039-1112年)作神道碑:“熙宁五年(1072年)秋七月观文殿学士太子少师致仕(少11字,疑为新党所为),欧阳文忠公薨於汝隂,八年秋九月诸子奉公之丧葬於新郑旌贤乡”。“晚年又自号六一居士,曰:吾集古録一千卷藏;书一万卷;有琴一张;有棊一局;而常置酒一壶吾老於其间是为六一,自为传刻石,亦名,其文曰《居士集》,居颍一年而薨,享年六十有六”。但现今阜阳(古称颖州)欧阳墓已无考古价值。那有没有一种可能欧阳修墓与章得象、胡瑗一样,立一个假墓并记载,而真墓原采用暗陵,来保护珍贵(可续中华文脉历史古籍)的陪葬品呢?笔者推论:极为可能!因为,时隔32年始立欧阳修神道碑有违常理,且苏辙名气与社会地位在当时并不是特别显赫,疑点很大。

《苏轼年谱》记载元佑元年(1086年)P754:“与欧阳棐、辩兄弟游,谒修之夫人薛氏。其家以欧阳修之神道碑相托”。《文集》有<再祭欧阳文忠公夫人文>:“元佑六年,岁次辛未,九月丙戌……。元佑之初,起自南迁。叔季在朝,如见公颜。入拜夫人,罗列诸孙。……”笔者认为这是1091年的事,因为1086年薛夫人尚健在,所以《苏轼年谱》行文位置有误。就是1091年请托神道碑,那至12年后才完成,是不是对欧阳修太不敬了?笔者进一步依据1089年9月19日苏轼、苏辙“将欧阳修<试笔>名帖复还欧阳氏”,得出此贴置于欧阳修合葬墓中,坐实苏轼一行人在如皋境内‘真欧阳修墓’祭怀欧阳文忠公的推证。

一、苏轼祭文的佐证

1089年,苏轼不仅作《祭欧阳文忠公文》,同时亦作《祭欧阳文忠公夫人文》:“呜呼,文忠之薨,十有八年。士无所归,散而自贤。我是用懼,日登师门。即友诸子,入拜夫人。望之愀然,有穆其言。简肃之肃,文忠之文。虽无老成,典刑则存。何以嗣之,使世不忘。诸子惟迨,好学而刚。夫人实使,兄弟吾孙。徼福文忠,及我先君。出守东南,往违其颜,病不能见,座以赴闻。自敛及葬,愧奠莫亲。匪愧于今,有靦昔人。寓词千里,侑此一樽”。

从此篇祭文来看,此时苏轼南向赴杭行程如按‘西湖’为线索,唯有如皋西部或周边泰州成立,因为无论从空间或时间不可能从颖州(现安徽阜阳)赶赴杭州。祭文忠公薛夫人之文当与还帖之事,同一时段同一地点进行。关于苏轼离杭后的文献载,苏轼任颍州刚刚半年,朝廷又下令他改知扬州。元祐六年到元祐七年(1091-1092年)这短短两年之内,苏轼从杭州到颍州又赶赴扬州,确实有点不正常,巧的是这三处皆有西湖(参考笔者<梦寻西湖到如皋>)。也许是苏轼荡舟西湖之上,想起恩师与西湖的不解之缘,心中的思念之情愈甚,方留笔“与余同是识翁人,唯有西湖波底月”。故元佑六年又再作《再祭欧阳文忠公夫人文》。

此次苏轼亦赋词《西江月·平山堂》:“三过平山堂下,半生弹指声中。十年不见老仙翁,壁上龙蛇飞动。欲吊文章太守,仍歌杨柳春风。休言万事转头空,未转头时皆梦”。

上次过平山堂临祭欧阳修,1080年还是1074年,待考?苏轼那次祭文大意是指:在此祈福文忠公,以同祭我父亲一般虔诚。您过世那年,我出守杭州,未能见到您最后一面,只能在东南任职之上向北遥祭。那次未能来守灵让我非常惭愧。此次临祭,以表尊重。

而第一次在平山堂及古宁海城见苏轼则是在嘉佑二年(1057年),(参考笔者<景德禅院的故事>)

二、欧阳修妻薛氏与子欧阳发、奕发葬。

根据苏轼祭文中“元佑之初,起自南迁”可知,欧阳修薛夫人袝葬过程是始于元佑初年,笔者推证即是指元佑四年(1089年),将薛夫人灵柩南运,袝葬欧阳修墓。

《苏轼年谱》元佑四年4月P878记载:“(出京前)别欧阳修夫人薛氏,薛氏以病未能见”。“因《墓志铭》,出郊未发,朝廷遣内侍慰劳,赐龙茶、银合,用前执恩例,所以慰劳甚厚”。“与范祖禹(梦得、纯夫)简,辞其再送行。‘与范祖禹简:“辱教字,审起居佳胜。郊外路远,不当更烦临屈,可且寝罢,有事以书垂谕可也,界纸望示及,来日自不出,只在舟中静坐。惠贶凤团,感意眷之厚。热甚,不谨’”。

笔者注:很明显从出郊等待墓志铭,即可知此次苏轼从水路南行,有重要任务:欧阳修薛夫人的发丧;范祖禹配合完成欧阳发、奕兄弟墓的迁葬袝葬。

迁葬后,苏轼为欧阳修长子欧阳发作《祭欧阳伯和父文》(文集P1948)。欧阳发少好学,师事胡瑗,得古乐钟律之说,究历朝君臣世系,制度文物,旁及天文、地理等以父恩,补将作监主簿,赐进士出身,累迁殿中丞。卒。(欧阳发,字伯和,笔者推其号为:梦得,按林语堂《苏东坡传》文中所言,此期字号为‘梦得’名人不下八人。祭文体与谒安定胡先生墓相同)。另作《祭欧阳仲纯父文》(笔者按祭文推,欧阳仲纯,亦称纯夫、纯父,即欧阳修次子欧阳奕,寿不足40而亡)。

故苏轼苏辙一行,约在八或份对袝葬及迁葬至欧阳修墓的各位进行临祭,同行的秦观亦为薛夫人作祭文。十月正式下葬完毕。而发丧时的墓志铭铭文内容已不能细述,可推得1103年苏辙所撰神道碑文已经被润色。此时刘景文为海防监军之职,当是章衡的牵制(参考记载的两浙、通泰、海州镇海军事职一般统为一人,镇海军节度使,如治平二年7月富弼的任职。而刘景文之职为左藏副使,权两浙西路兵马都监,应为镇海军节度使监军,此时镇海军节度使是否为章衡,待考。章衡与富弼一样虽同知扬州军事,但其军职仅为上护军。按欧阳修墓志铭,欧阳修景佑初召试迁镇南军节度掌书记(镇守淮南),参考笔者《景德禅院的故事》)。还可参考钱氏归宋之后,钱弘俶任镇海镇东节度使一职。未写全军职记于史册,疑为元祐党人碑事件或对军职记载的保密规定。扬州军事职或镇海军节度任职地点即是《入唐记》所记载的‘如皋院’、北宋海陵制置院。(参考笔者<安石归如为母丁忧>)

三、西湖与六一泉铭

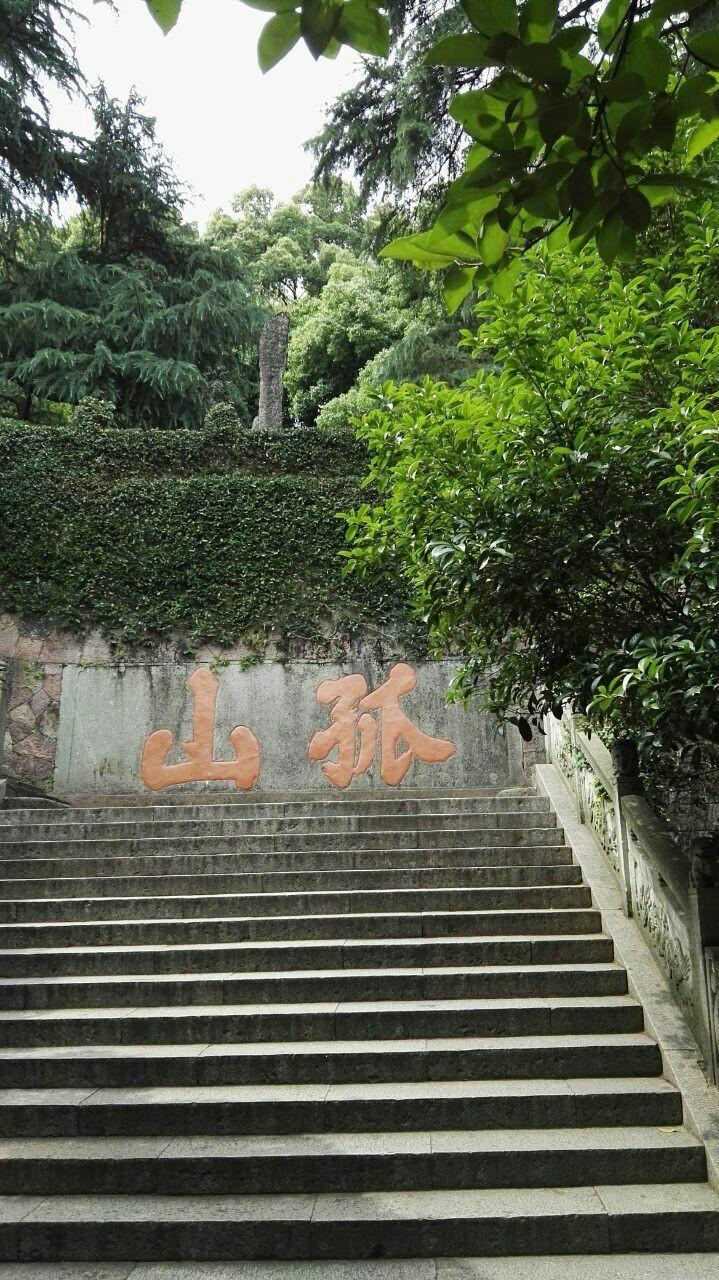

杭州曾遗憾秦观未寓居西湖,可能更遗憾的是欧阳修笔下的西湖是‘颖州’西湖。还好,杭州孤山的<六一泉铭>与欧阳修扯上了关系,概是因为苏轼所作《六一泉铭并序》:

欧阳文忠公将老,自谓六一居士。予昔通守钱塘,见公于汝阴而南。公曰:“西湖僧惠勤甚文,而长于诗,吾昔为《山中乐》三章以赠之。子间于民事,求人于湖山间而不可得,则盍往从勤乎?”予到官三日,访勤于孤山之下,抵掌而论人物。曰:“公,天人也。人见其暂寓人间,而不知其乘云驭风,历五岳而跨沧海也。此邦之人,以公不一来为恨。公麾斥八极,何所不至,虽江山之胜,莫适为主,而奇丽秀绝之气,常为能文者用,故吾以谓西湖盖公几案间一物耳。”勤语虽幻怪,而理有实然者。明年,公薨,予哭于勤舍。又十八年,予为钱塘守,则勤亦化去久矣。访其旧居,则弟子二仲在焉,画公与勤之像,事之如生。舍下旧无泉,予未至数月,泉出讲堂之后、孤山之趾,汪然溢流,甚白而甘。即其地,凿岩架石为室。二仲谓予:“师闻公来,出泉以相劳苦,公可无言乎?”乃取勤旧语,推其本意,名之曰“六一泉”,且铭之曰:泉之出也,去公数千里,后公之没,十有八年,而名之曰“六一”,不几于诞乎?曰:君子之泽,岂独五世而已,盖得其人,则可至于百传。尝试与子登孤山而望吴越,歌山中之乐而饮此水,则公之遗风余烈,亦或见于斯泉也。

笔者注:六一泉铭,欧阳修曾自作于熙宁三年九月七日(1070年9月7日)。故此文十分怪诞,疑点甚多。按文中‘公薨,予哭于勤舍,又十八年’可知苏轼作于公没十八年即1089年。‘即其地,凿岩架石为室’这是可以进行实物考证的。虽然杭州孤山有此室,但笔者认为靖江孤山也应有此室。

《苏轼年谱》:“过高邮(按行程推算,时间当在6月中下旬)。为赵昶(晦之)作《四达斋铭》(实为在宝应或兴化作《六一泉铭》)”“过常州之洛社。见孙觌(仲益),命觌应对,觌应之,苏轼盛赞之”。此行程在晤章衡之前。

笔者认为孙觌(1081-1169年,民间传言孙觌为苏轼的私生子,笔者疑其生母为马盼盼,寄养于孙家)应对之事。是指将六一泉铭复于孤山石室。孙氏家族世为武将,形成燕庄世居(现江安镇胜利居),孙觌曾代表军方向金朝作降书,南宋时因此被罢官。(参考笔者后篇《浮图孤山有孙氏》)。笔者推证靖江孤山石室,乃向墓而建,不出笔者所料,此石室尚在,可考古发掘。无疑这将会是泰州地区最大的中古考古成果。这不仅可以印证笔者推证的苏轼行程,而且可以证明如泰地区曾有西湖,更大意义在于明确欧阳修墓原就在如泰地区。

四、如皋县志中的索隐

《嘉靖如皋县志》载:“在县治西北二十里。一派凡几地,东西相接,如连珠。然宋元祐年间,严希孟曰:“与耆逸游乐于此”。尝有诗云:“小桥过南浦,夹道桑榆绿;水绕若连珠,时有芰荷馥”。

作者注:1089年8月,苏轼一行已达如皋县界内。安定乡有连珠池,连与跳,隐义相近。“与耆逸游乐于此”,即是隐写将欧阳发与欧阳修夫人薛氏带到这个地方并葬了,按理欧阳修的陵寝就在连珠池附近。那严希孟难道是指欧阳发?经查史声曾作《送别严希孟》:“岁暮送行舟,寒烟古渡头。渚禽冲客起,野水带冰流。经史探深趣,江山属壮游。莫将和氏璧,轻向暗中投”。

《嘉靖如皋县志》孝子,载:“史声,沿海人,(哲宗)元祐间进士。始家贫,母先卒,侍父自养不给,惟齑盐糜粥而已。日夜读书。每书暇,樵採以给父养。自食粗粝,恒不饱。及登第,有厚䘵,迎亲就养,至中途遇疾卒。闻讣,即哭不绝声,不顾家属,罄身日夜奔赴,四日乃至。父丧哀恸几绝,扶柩还家,寝苫枕块及葬,结庐墓左,日为抱土培茔,墓后成一垄如山。吊者惟以触地扣哀,未尝与人谈笑”。

很明显‘史声’就是苏轼这一行中的某位。十分期待此文能引起官方重视,并取得实质性成果。如果此结果能被证实,幸莫大焉,同样也反证笔者的一系列推证的正确性。

欧阳修之父欧阳观曾任‘泰州军事推官’官职,欧阳修亦任过扬州太守,在任留墨较多。“与余同是识翁人,唯有西湖波底月”这是苏轼祭怀欧阳修的名句,这里西湖到底是颖州的还是扬州的呢?

如果说欧阳修葬在葫芦河,那原家其上的太常博士王纶(胡瑗女婿王伯起之父)就得改籍,此文也从侧面回答了《胡瑗女婿王伯起》改籍之问。只有这样推定,苏轼、苏辙、秦观等祭欧阳修薛夫人才具备时间与空间上的逻辑合理性,那地点必在如皋西部周边。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。