《寻迹北宋如皋》系列之四——西溪的前世今生

《寻迹北宋如皋》系列之四

西溪的前世今生

作者:隐溪闲叟

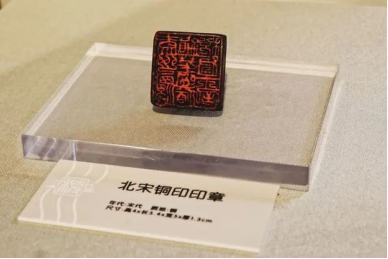

泰州历史上曾是淮盐重要生产基地,今泰州国税局收藏了一方北宋庆历七年(1047年),由少府监铸就的“泰州西溪镇茶盐酒税务朱记”铜印(简称“税印”,下同),为北宋时期泰州地区茶、盐、酒税文化的研究,增添了一分重要的实物资料。税印近四方形,边长5.5、宽5.3、厚1.3厘米。印上带长方纽,纽高3、宽2.7厘米,底厚1.2、上厚0.9厘米。印面铸文3行,行4字,篆书“泰州西溪镇茶盐酒税务朱记”计12字。印背在纽的左边有“庆历七年”,右边有“少府监铸”各4字,为堑凿而成。从铜印的印文“泰州西溪镇茶盐酒税务朱记”,可以知道这方铜印是当年泰州西溪镇征收茶、盐、酒税的官印。(印章图与本段文字来源于公众号人文泰州《庆历税印:见证泰州盐税文化》)

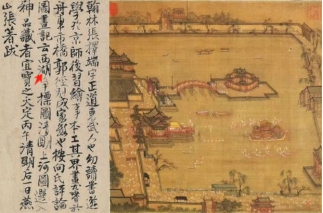

西溪镇乃北宋时泰扬地区最为著名的经济重地,人文历史厚重,而且承载着扬泰通盐地区文明之源的密码。故西溪作为重要文化符号,在全国多地被冠以镇名。但北宋的西溪盐仓与南宋的西溪盐场是一处吗?汉朝时的西溪在现东台吗?此印的出现,可以判断官方对于泰州西溪记载有误。多数学者认为现东台西溪镇即汉宋时西溪镇故地。笔者认为汉宋西溪盐仓,位置在现如皋市城北街道、海安营溪、泰兴古溪相关区域。而现东台西溪古镇是自北宋由古宁海附近的西溪侨置而来。无疑杭州西溪湿地之名亦在南宋时由此侨置。2023年10月4日,笔者到东台市西溪古镇寻古游,确实发现一些端倪。

一、西溪在方志中的建置变更记载

西溪作为历史厚重的古镇,历史上曾存有《古晏溪志》又名《泰州西溪志》,为宋人所撰,明清尚存,现散佚。根据明清多种志书引用该书,可以确定这本志书存在的真实性。明朝万历,对晏溪志相关内容进行重大增删,重修了《西溪镇志》,现藏于北京图书馆。该志对西溪自战国时的传说到明代有着比较概括的叙述,部分内容尚属珍贵。

《两淮盐法志》:“唐武德九年(626年)于西溪镇设海陵监”。《道光泰州志—建置》载:“宋为泰州军事,开宝九年(976年)以盐城还属楚州。熙宁五年(1072年)分淮南为两路,泰州隶属淮南东路领县四个,海陵、兴化、泰兴、如皋”。“泰州上,海陵郡本团练,乾德五年(1169年)降为军事。”“开宝七年(974年)以海陵监移治如皋,置西溪盐仓。乾道七年(1171年)罢盐仓置官盐场” “元至元十四年立泰州路总管府,二十一年改州隶(扬州路领二县,海陵_上倚郭,如皋_上。”“明洪武初,省海陵县入州,领如皋一县属扬州府,洪武元年(1368年)置西溪镇巡司,正德十五年改置泰州分司驻东台场”。

笔者注:志中表述置西溪盐仓,是紧跟在海陵移治如皋后,因监仓一体,此处表述说明西溪在如皋界内或与如皋距离很近。盐仓一般设立在交通非常便利的地点,便于盐的收储与运输,所以盐仓一般是在盐场的上游,盐仓一般有汇集各盐场的交通优势。庆历西溪印的面世,更加隐示西溪镇水路交通枢纽职能。而南宋乾道七年(1171年)“罢盐仓置官盐场”,从逻辑角度,这句话讲不通。盐场在海边,盐仓是储转功能,明显颠倒。而从地理名称来理解比较合适。就是西溪这个名号不在此地使用了,而到东台西溪盐场使用了。也就是说1171年如皋地区的西溪不再称为西溪。而此庆历西溪印可以证实,西溪监是盐税、海关与漕运征税重要官方税务部门,从茶酒征课内容来看,地点不可能位于东台西溪,唯有如皋西部临南北漕运邗沟地区可适用。此为宣和疑案的重要组成部分,此处不详述。

二、西溪在文献中的记载

《退庵笔记》五_27海陵王:“邑名海陵,始于西溪由来已久……”。《泰州志.杂志》424异苑:“广陵有王姥姥病数日,忽谓其子曰:‘我死,必生西溪浩氏为牛,子当赎之,而我腹下有王字者,是也’顷之遂卒,西溪者,海陵之西地名也,其民浩氏生牛,腹有白毛成王字,其子寻而得之,以东帛赎之以归”。

《退庵笔记》五_27海陵王:“邑名海陵,始于西溪由来已久……”。《泰州志.杂志》424异苑:“广陵有王姥姥病数日,忽谓其子曰:‘我死,必生西溪浩氏为牛,子当赎之,而我腹下有王字者,是也’顷之遂卒,西溪者,海陵之西地名也,其民浩氏生牛,腹有白毛成王字,其子寻而得之,以东帛赎之以归”。

最早记载晏殊与西溪有关的文献资料是宋人楼钥的《泰州重筑捍海堰记》:“庆元二年(1196),二邑之民又以病告,谓晏溪河东有土月堰,下临海洋,绍兴以来,四经移筑,冲损海陵。”文中的“晏溪”指的就是西溪,而在宋以前,文献上一直没有“晏溪”这一称呼。而且从此文中可知晏溪河东边的土月堰是为保护古海陵的,那就更不可能是东台的西溪。

可据此推测,如皋一带的西溪更名晏溪应是南宋无疑。故而《古晏溪志》与“晏溪”一道成为旁证晏殊在西溪的资料。明《嘉靖惟扬志》与《泰州志.名宦》204旧志,皆称:“晏殊字同叔,抚州人,尝官泰州西溪镇,民思不忘,改名晏溪镇。有书院、南风亭皆殊建”。根据这两条资料更坐实了西溪改名晏溪的论证。《惟扬志》则更进一步道出晏殊在西溪建院讲读:“宋晏殊书院,在泰州治东北,西溪镇之西南,晏元献读书所。”。那这里‘晏元献读书所’应为‘晏元献子读书所’少了一个子。晏几道跟着谁后面读书的呢?是胡翼之或周孟阳?晏殊(991年-1055年),《宋史》这样记载:“自五代以来,天下学校废,兴学自殊始。”“范仲淹、韩琦、富弼,皆为其进用”(富弼仍其婿)“殊出欧阳修为河北都转运使。加上被《宋史》所载两位当地教育名贤胡瑗、周孟阳,这些人在古宁海(现如皋西南高明镇一带)就组成了一个强大的文人圈子。你看建院讲学,一直是晏殊最热心的事情。他后来在应天府担任留守时还聘范仲淹掌教应天书院。那根据官方记载,北宋时如皋泰州地区的书院兴起是从晏殊开始的。

《泰州志.遗迹》:“文会堂,海陵旧治(州署)内文会堂,当时,腾子京常邀范仲淹、胡瑗以及周孟阳、富弼等人唱和于文会堂。”。从范仲淹《书海陵滕从事文会堂》“东南沧海郡,幕府清风堂。诗书对周孔,琴瑟亲羲皇。君子不独乐,我朋来远方。(另说此处脱:‘一学许周查,三迁徐陈唐。’,疑为后人加)芝兰一相接,岂特十步香。德星一相聚,千载有余光。道味清可挹,文思高若翔。笙磬得同声,精色皆激扬。栽培尽桃李,栖止皆鸾皇。琢玉作镇圭,铸金为干将。猗哉滕子京,此意久而芳”。你就知道相聚文会堂是多么的香。笔者推证:北宋泰州治在古宁海城,那西溪镇址应在“马桥”,现如皋市城北街道复兴庄村相邻位置。

三、名人来作证

晏几道所作《少年游·西溪丹杏 》:“西溪丹杏,波前媚脸,珠露与深匀。南楼翠柳,烟中愁黛,丝雨恼娇颦。当年此处,闻歌品酒,曾对可怜人。今夜相思,水长山远,闲卧送残春。”晏几道少年随父晏殊在西溪就将其才华表现无遗。宋元之后,泰州地方文献用晏殊父子对西溪留笔,佐证晏殊曾在西溪为官。《(乾隆)江南通志》:“晏溪河一称西溪,宋相晏殊尝监西溪盐仓,民思之因名。”《(雍正)扬州府志》记载:“晏殊,字同叔,抚州人,尝官泰州西溪。”各种志书所载大同小异。《泰州志》载:“晏殊墓,在州治东北一里许,大宁阡之原,恭人康氏袝焉,志铭见存。”《隆平集校证》载其神道碑为御篆,那当是宋仁宗的御笔亲书了,希望仍在如泰之地下。

晏几道所作《少年游·西溪丹杏 》:“西溪丹杏,波前媚脸,珠露与深匀。南楼翠柳,烟中愁黛,丝雨恼娇颦。当年此处,闻歌品酒,曾对可怜人。今夜相思,水长山远,闲卧送残春。”晏几道少年随父晏殊在西溪就将其才华表现无遗。宋元之后,泰州地方文献用晏殊父子对西溪留笔,佐证晏殊曾在西溪为官。《(乾隆)江南通志》:“晏溪河一称西溪,宋相晏殊尝监西溪盐仓,民思之因名。”《(雍正)扬州府志》记载:“晏殊,字同叔,抚州人,尝官泰州西溪。”各种志书所载大同小异。《泰州志》载:“晏殊墓,在州治东北一里许,大宁阡之原,恭人康氏袝焉,志铭见存。”《隆平集校证》载其神道碑为御篆,那当是宋仁宗的御笔亲书了,希望仍在如泰之地下。

吕夷简曾作《西溪看牡丹》:“异香秾豔厌群葩,何事栽培近海涯。开向东风应有恨,凭谁移入五侯家。”范仲淹作:“阳和不择地,海角亦逢春。忆得上林色,相看如故人。”以和,另以“莫道西溪小,西溪出大才;参知两丞相,曾向此间来”称诵西溪。

《(万历)西溪镇志》<富郑公读书堂>:“籐床瓦枕快清风,破闷文书亦漫供。乡信未传霜后雁,旅怀生怕晚来钟。淹留已辨三年许,流落应无万户封。犹有壁间诗句在,他时谁为写真容”。《泰州志.杂志》旧志:“富郑公父富言,乾兴天圣中,曾监泰州税务,州学有石刻。蒋颖叔书云‘郑公(富弼封爵名‘郑国公’)尝侍其父征商于海陵’(出于宫伟鏐春雨草堂集)。富弼随父至泰州,寓景德禅院读书,与胡翼之、周孟阳相友善时,范文正为西溪盐仓监,一见弼器之曰:‘王佐才也’,弼初名皋。晏元献谓文正曰:‘吾一女,君为择婿’,文正曰:‘必求国士,无如富皋者’,元献妻之后。弼与元献俱登相府。”后治平年间,富弼知扬州军事,任镇海节度使(参考《安石归如为母丁忧》),工作地点就是宋时海陵制置院(唐时如皋院),位于东陈一带。当时亦发生西溪银库官吏私贪铜钱的故事。官吏说“铜钱在银库里如同九牛身上一根毛,大人不必小题大作。”富弼写了六句话:“一日一钱,千日一千,绳锯木断,水滴石穿,知法犯法,必须重处。”当场廷杖四十,撤去其银库职务。另据《舆地纪胜》P1687:“富弼读书堂:富公侍其父征商于此,胡侍讲(胡瑗)周待制(周孟阳)相友善,在光孝寺之东”。由此富弼可再次作为如皋人文历史的证人,证实其在读书时,即与如皋西南安定乡胡瑗、周孟阳是好友。此时范仲淹在任西溪监。笔者已经通过《景德禅院的故事》推证北宋泰州治在古宁海城,即富弼读书之处,亦是治平年间富弼任职场所附近。

四、石刻与广福寺来作证

西溪文化厚重,西汉时期(约公元76年)便建有广福寺(如皋民间称为大寺)。这正是明清朝如皋城内西北角大寺迁建来源,广福大寺位置于现百花苑位置,这才是如皋文化根脉。如皋城的大寺巷与广福路皆由广福寺而来。

《两淮盐法志》载“宋初,海陵监如皋仓小海仓凡六十五万七千余石,盐城监四十一万七千余石,海口场(涟水)一十一万五千余石,海州板浦、惠泽、洛要(连云港各地),凡四十七万七千余石”。可见淮南道,海陵监(如皋仓+小海仓)此时处于鼎盛时期,出盐量最高,占总出盐一百六十一万六千余石的40%。可以印证西溪仓应该就是如皋仓。

按图中明初何容页,在《云溪书屋记》明确记载其居泰兴永丰里,临西溪,傍云结屋,藏书以读,故号云溪。

《和晏相公泛南湖韦家园过西溪至许家园》为青年才俊韩维跟随晏殊相国养老西溪同游时所作:“韦园入舟泛花莲,湖心点点生圆荷。黄花白花满晴皮,环堤客树垂婆娑。鱼沉鹭矫各自得,人生不乐其谓何。南塘过尽西溪绿,上下名园依小曲。相君从客来赏瞩,不驱大旆事喧闹,直解扁舟作幽独。幕中宾从才且良,酒酣落笔摛文章,珠联璧叠争炜煌。政成礼息无一事,明日复此醉华觞。”笔者按《邗沟真相与宣和疑案》推断,夫差邗沟与吴王沟亦作分界之用。从现百度地图可见,小南湖过了之后即到了如皋与泰兴的分界河。参考古诗中“南塘过尽西溪绿”,故泰兴的湖头应为西溪的起点,终点当在黄蒲溪。城之魂在于古寺,可见如皋大寺广福寺的渊源在此。

五、西溪的前身为蟠溪

西汉吴王濞所开邗沟,被称为吴王沟。后江都国被废后,朝廷禁令这条河再称吴王沟。因沟的北侧为洲渚小溪,按《隋书》:“海陵盛产桃花”,溪边应广种蟠桃,于是蟠溪应早于吴王沟之前就得名了,从南唐名臣孟宾于作《蟠溪怀古》可知一斑。宋朝李新曾作《东海曲》:“徐卿世有玉麒麟,长噙凤语城南客。东海蟠桃经复红,千年消息倚春风”。徐卿是指如皋徐仙翁,而东海蟠桃所传递的千年消息即是指千年之前七王之乱被蟠桃树一收眼底。《百度西溪古镇》(按推断是来源于古晏溪志)记述,西汉元狩六年(公元前117年)建海陵县,领海安、西溪两镇,西溪之名也始见于此。当地人因为受吴王世泽,所以后人仍称吴王沟而已。

现今,如皋市搬经镇朱夏村的佘家桥有一则口口相传的家族故事,助证了这一推断。:“相传在很古的时候,搬经西首的蟠溪河畔就世世代代生活着佘氏家族。因此处地势较高,故名佘家岱。有一座桥横跨于蟠溪河上,叫做‘佘家桥’”。解放后,边侧曾建有佘桥农机站。

六、汉代西溪镇根在缫丝井

现东台的通圣桥被认定东台西溪镇的根脉。据记载,其为南宋时移西溪场到东台时(嘉定元年1208年)兴建的。因其由文昌之地古宁海城贡学侨置而来,故又称“状元桥”,古今学子为求金榜题名,香火不绝。《西溪镇志》载:“通圣桥,镇北第四桥,俗呼为通庙桥”。这难以证实汉代西溪就在现东台西溪镇。

《西溪镇志》记载:“缫丝井:在镇西北一里八十步,西广福寺后,汉曹长者之遗基,楚人董永至孝养父,家贫流寓西溪佣工,父亡,贷主人曹长者万钱以葬,自鬻其身,孝感于天,降仙女为偶……”“古石井栏:去镇四里七十步在圣果院内,大唐开宝年间建,其栏绳迹深寸许,今复生,合而志文亦漫灭莫辨,文正公有诗见后”。邑之根在于井,故缫丝井乃西溪的文化之根。现如皋搬经镇还存有谢家甸一地名,《西溪镇志》载:“谢家甸,去镇二里七十步,忠义河东,昔渔人谢氏居此,故为名”。此谢家甸地名也许就是西溪在现如皋地界的唯一遗存了。

按照以上推证,笔者于今年寻得缫丝井确切的位置,而且发现井栏保存尚属完好,可以验证此为缫丝井。那西溪古镇西汉时是否位于如皋,应当提交历史专家进行评审讨论。根据新的城市规划,如皋市定位文化旅游为发展方向。笔者建议:在如皋之乾----西北扬泰冈进行综合考古,寻找中古之前如皋历史的真相,为文化旅游产业深度赋能,不失为一方良策。

此文乃如皋丰富、多元历史文化的又一例证。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。