《寻迹北宋如皋》系列之九——胡瑗名徒滕元发墓原考

《寻迹北宋如皋》系列之九

胡瑗名徒滕元发墓原考

作者:隐溪闲叟

元佑年间(1089年)前后,北宋大批名臣及其家人因为年老体衰等原因走向人生的终点,苏轼苏辙兄弟常作挽词祭奠,少部分祭文、墓志铭文、神道碑文亦流传后世,成为历史事件人物及实物考证的关键依据。北宋大将滕元发亦留有志铭记载,苏东坡曾为之撰《滕学士甫墓志铭》。滕元发(1020-1090年),字达道,乃如皋名儒安定先生门下,按记载其元佑年间,在赴扬州任中逝世,其祖上为唐宋名臣,世代官宦,是范仲淹之父范墉的外甥,性豪爽,不拘小节,自幼能文,9 岁能赋诗,范仲淹见后连连称奇。三次担任开封府尹,镇守边关,威行西北,号称名帅,著有《达道文集》20 卷,所著《孙威敏征南录》收入《四库全书》。科举虽为宋仁宗所罢黜,但后为宋英宗、神宗所器重,是王安石新法的力挺者。《宋史》卷三三二有传。

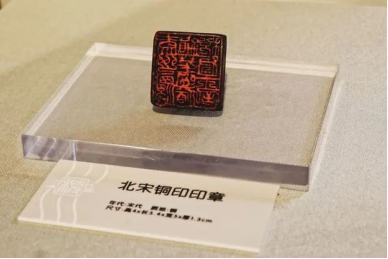

2019年,滕元发族孙滕世禄与夫人李氏合葬墓志铭现世于四川省自贡市富顺县,立碑时间为宋徽宗宣和六年(1124年),志文由晁公溯、黄皋、方琛等三位当朝名人分别“撰、书、篆”。碑记记载,由三大文人齐聚西湖边所作,墓原位于富顺县某地。

胡瑗学生滕元发、胡瑗女婿滕希鲁与范仲淹均有较深关系,但两滕却无任何交集,确实有点奇怪,滕元发向上世系无考,滕希鲁按欧阳修撰<胡先生墓表>只知任大理寺丞,概无其余记载。而滕元发谥号‘章敏’,更实属怪异。滕世禄墓志铭(大宋邛州监茶滕公志铭)中亦提及到章敏公夫妇事迹。

在扬州泰州地方志籍中,滕元发曾被录为流寓,后来被删除。由于其元佑年间逝于扬州之任途中。而苏轼一行又经过扬州的泰州与如皋,而且有祭文与所撰《滕学士甫墓志铭》,于是笔者对元佑期间苏轼行程中涉及滕元发的事件与信件交往,作了充分阅读并进行了分析。得出滕元发并非逝于1090年,而是逝于元佑四年三月太原任上,其墓原与欧阳修墓原相邻。

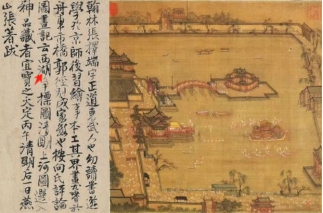

《苏轼年谱》记载元佑四年:“五月至泗上(淮安,时间当是在5月底),与滕元发(达道)简。*时元发知太原”。

《苏轼全集》所载与滕达道简共有68篇,为与苏轼信件往来留存最多的名人。《苏轼年谱》作者孔凡礼认为与该日行程相关简文为(第1简)“某启,近因使还,奉状必达。比日想惟轩旌已达太原,镇抚之余,起居佳胜。某此月出都,今已达泗上,淮山照眼,渐闻吴歌楚语,此乐公当见羡也。吴中有干,幸不外。方暑,千万为时自重”。

笔者解读:滕达道(元发),你一定要按时到荆溪墓原,这是您的家啊。临时旌旗(扶柩)已到太原。此时苏轼已离开东京与南都(商丘),一行即将通过淮水南下,到达吴楚故地的邗上(邗沟东侧宋及前朝墓葬富集区),这里当是达道公您喜欢的归属之地。你沿吴中邗沟就会直达大阡原,应该不会出差错。时值热暑,一定要确保安全,不能耽误时间。

笔者认为《苏轼全集》中与滕元发归葬扬州相关的还有第32简“某启,仆买田阳羡,当告圣主哀怜余生,许于此安置。幸而许者,遂筑室荆溪之上而老矣。仆尝闭户不出,君当扁舟过我。醉甚,书不成字。”

笔者解读:此简当在苏轼于开封启程为欧阳修薛夫人发丧之前。此时滕元发已薨,苏轼告之已经在阳羡(即荆溪之上,亦称邗上,贵族墓葬聚集区。阳羡,是指阳间的人都向往归葬之地。)购买了墓地,皇帝也同意我们在此安置,现在墓室已经建好。你当乘船而来。醉了,痛了,泣不成声,已不能书写了。

阳羡建墓的过程中,还发现一座很大的魏晋古墓。此事《苏轼年谱》记在元佑三年闰12月3日:“宜兴田客,以筑室发大塚。命掩之”。《苏轼文集》卷63有<祭古塚文>。

《嘉靖如皋县志》记载:“茅司徒墓,在县治西北隅一里许,耕者尝见其藏,轹掩之。谓其犹悬窆焉”

笔者认为茅司徒墓,是如皋司徒庙隐写(也称扬州司徒庙)。司徒庙本为东阳陈姓家庙,祭祀魏司徒陈矫、西晋大司马陈骞(矫之子)、晋大司农陈舆(矫之孙)等五位魏晋陈姓高官。此庙在南齐得以扩建,萧道成之母陈道正也由此溯其源为陈矫之后。南齐时此庙已成为如皋、宁海一带文化根基。可知茅司徒乃是基于某种缘由人为编造出的讹传。(参考笔者<如皋地的三国故事3>)

滕元发归葬之后,与苏轼同行的秦观致挽词为:“江南江北奉周旋,合散如云二十年。春邵胜游花散马,夜山清话雨连天。共惊万里长城坏,独把千金宝剑悬。平日书题多散乱,呼儿寻聚一潸然”。

苏轼致挽词为:“先帝知公早,虚怀第一人。至今诗礼将,惟数武宣臣。材大虽难用,时来亦少信。高平风烈在,威敏典刑新。(公少受知于范希文、孙元规。)空试乘边策,宁留相汉身。凄凉旧部曲,泪湿冢前麟。云梦连江雨,樊山落木秋。公方占贾鵩,我正买龚牛。共有江湖乐,俱怀畎亩忧。荆溪欲归老,浮玉偶同游。肮脏仪刑在,惊呼岁月遒。回头杂歌哭,挽语不成讴”。

笔者注:挽词代表苏轼临滕元发幽堂进行过告别。于是笔者得出:滕元发与欧阳文忠、汉陈矫司徒大墓相邻。极可能在如皋海安及周边,亦有可能在宜兴,亦或在其他处。文中孙元规指孙沔,而范希文是指范仲淹。希望滕元发的墓志铭,尚埋在古扬州之地。假以时日,待滕公墓原得以考古可知其世系,再对比是不是苏轼所撰《滕学士甫墓志铭》原文:

神宗初临海内(即位之初),厉精为治,旁求天下,以出异人,得英伟大度之士。滕公元发始见知于英祖,而未及用,书其姓名藏于禁中,帝以是知之。既见公,姿度雄爽,问天下所以治乱。不思而对曰:“治乱之道,如黑白东西,所以变色易位者,朋党乱之也。(天下太平和动乱的规律,就像黑和白、东和西,之所以黑白混清、东西颠倒,是朋党使它们错乱。)”帝曰:“卿知君子小人之党乎?”公曰:“君子无党。譬之草木,绸缪(紧密缠绕)相附者,必蔓草,非松柏也。朝廷无朋党,虽中主可以济(治理好),不然,虽上圣不治。”帝太息曰:“天下名言也。”遂以右正言知制诰谏院、开封府,拜御史中丞、翰林学士,且(将)大用矣。而公性疏达不疑(性格疏放豁达,从无疑心),在帝前论事,如家人父子,言无文(掩饰)饰,洞见肝鬲(清楚地像是能直看到他的心肝肺腑。洞,透彻地,清楚地。肝鬲,亦作“肝膈”。肝鬲,犹肺腑。比喻内心。)。帝知其诚尽,事无钜细,人无亲疏,辄以问公,或中夜降手诏(亲笔诏书),使者旁午(指交错;纷繁),公随事解答,不自嫌外。而执政方立新法,天下汹汹,恐公有言而帝信之,故相与造事谤公。(当时执政大臣(王安石)刚刚制定新法,天下反对的声势很盛,他们担心滕公对新法提出意见而皇帝采信他的话,所以一起捏造事实诽谤滕公。)帝虽不疑,然亦出公于外。以翰林侍读学士知郓州,移(改任)定与青,留守南都,徙齐、邓二州,用公之意盖未衰也,而公之妻党(妻族)有犯法至大不道者(有人犯了大逆不道的重罪),小人因(趁着)是出力挤公,必欲杀之。帝知其无罪,落职,知池州。徙蔡,未行,改安州。既罢,入朝,未对。而左右不悦者,又中(中伤)以飞语,士大夫为公危栗,公谈笑自若,曰:“天知吾直,上知吾忠,吾何忧哉!”乃上书自明,帝览之,释然(疑虑、嫌隙等消失后心中平静。愉快的样子),即以为湖州。方且复用,而帝升遐(皇帝死去的婉辞),公读遗诏,僵仆(直挺倒地)顿绝(昏死过去 )。久之乃苏,曰:“已矣,吾无所自尽(尽忠)矣。”今上即位,徙公为苏、扬二州,除公龙图阁直学士,复以为郓州,徙真定、河东。治边凛然(1.严肃,严厉;令人敬畏的样子。或形容表示敬重或惊恐的神态。 2.形容寒凉。),威行西北,号称名将。而宦官为走马者(任走马承受的宦官),诬公病不任职,诏徙许州。御史论(上疏说明)公守边奇伟之状,诏复留河东,而公已老,盖年七十有一矣。即力求淮南,上不得已,乃以龙图阁学士知扬州,未至而薨。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。