《寻迹北宋如皋》系列之十二 ——寻迹龙泉

《寻迹北宋如皋》系列之十二

寻迹龙泉

作者:隐溪闲叟

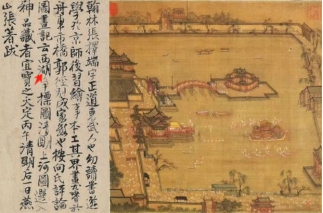

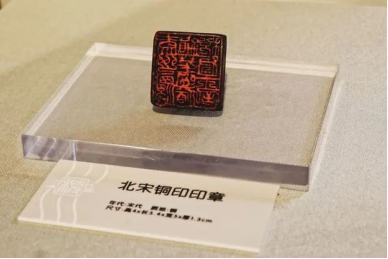

宋朝著名的龙泉窑,其精湛的制瓷工艺响彻天下。遗存至今的瓷器往往价值连城。但龙泉哥、弟窑口所在地,至今尚未全部成功寻址。龙泉窑有着诸多谜案,尚待解答,笔者现将近年来所思所得,撰文与大家共享。

一、龙泉窑的创始人之谜

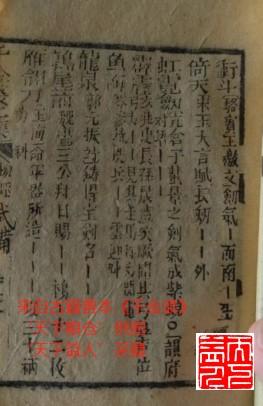

龙泉窑的创始人为章生一、生二两兄弟,这是经过众多文献记载的。《如皋章氏家谱》虽然查不到章生一、生二的世系,但是明确记载章氏“全城堂”、“复生堂”的楹联有“父子一门精书画、兄弟两窑号龙泉”。那章生一必然出于章仔钧世系。可知龙泉窑在古时肯定是章氏族人致富源泉。经查其他版章谱,载:南宋朝时期的陶瓷家章生一,处州人。他主持的哥窑和其弟主持的弟窑(龙泉窑),又称权泉窑,为中国古代名窑。产品以青瓷为主,畅销国内及世界各地。

《七修类稿》:哥窑与龙泉窑,皆出处州龙泉县。南宋时,有章生一、生二弟兄各主一窑。生一所陶者为哥窑,以兄故也;生二所陶者为龙泉,以地名也。其色皆青,浓淡不一,其足皆铁色,亦浓淡不一。

《龙泉县志》:章生二不知何时人,尝主琉窑,凡瓷器之出于生二窑者,极其青莹,纯粹无瑕如美玉,然一瓶一缽,动博十数金。其兄名章生一,所主之窑,其器皆浅白、断文,号百圾碎,亦冠绝当世。当今,收藏者尤为难得。

笔者认为:龙泉窑的创始人为章生一、生二无误。龙泉窑口是否在现浙江省龙泉县,是否自南宋始有龙泉窑,值得商榷。宣和三年(1121年,与记载邗沟有变为同一时间,详阅笔者《邗沟真相与宣和疑案》上)宋徽宗提出一系列讳,‘龙’在其内。故,龙泉县曾按诏改名剑川县(剑,龙泉地名来源于剑;川,代表江淮海三水),绍兴元年(1131年)又复名龙泉县。此期因朝廷制样需索,龙泉青瓷益加工巧。(参考《龙泉县志》)。笔者推证权泉窑之称,当是因为讳“龙”。而现江西省吉安市遂川县也言其为宋时龙泉县。笔者认为既然宣和礼器含哥窑,那龙泉哥弟窑必然始于北宋时期,而非南宋。

二、龙泉得名与章氏关系

龙泉在唐代得名,缘于闻名天下的龙泉宝剑。唐代郭元振烧铸宝剑的基地,所出宝剑常以为名,这是古籍文献《千金裘》记载的龙泉。郭元振,名震,曾作《古剑篇》:“昆吾铁冶飞炎烟,红光紫气俱赫然。良工锻炼凡几年,铸得宝剑名龙泉。龙泉颜色如霜雪,良工咨嗟叹奇绝。琉璃玉匣吐莲花,错镂金环映明月”。今世的查氏龙泉宝剑名号依然响亮。龙泉宝剑起源于2600年前的春秋时期,传说欧冶子与干将为楚王铸造龙渊、工布、太阿三剑,在龙泉开山取铁英,凿井取寒泉,历时两年铸造出这三把宝剑。而七星龙渊,简称龙渊剑,而在唐高祖时候的时候为了讳“渊”(高祖名李渊),改名成为了我们现如今所熟知的龙泉宝剑。这让苏州虎丘剑池地位尴尬了。

《道州泰州志》所载海陵八景之一有“董井寒泉,即指天女缫丝井也,井在西溪。今西溪在东台,但旧称八景故仍载焉”。董井也称孝子井,而如皋有丁天锡孝子,《嘉靖如皋县志》载:“丁公井,在丁天锡读书院中,相传为丁公所凿”。董井又称缫丝井,笔者的《西溪的前世今生》已推证西溪是从如皋侨置而来,如皋境内尚存此井。王安石《次韵舍弟遇子固忆少述》:“归计何时就一廛,寒城回首意茫然。野林细错黄金日,溪岸宽围碧玉天。飞兔已闻追騕褭,太阿犹恨失龙泉。遥知更忆河滨友,从事能忘我独贤”。王安石另有《龙泉寺石井二首》:“山腰石有千年润,海眼泉无一日干。天下苍生待霖雨,不知龙向此中蟠”“人传此井未尝枯,满底苍苔乱发粗。四海旱多霖雨少,此中端有卧龙无?”。

《道州泰州志》所载海陵八景之一有“董井寒泉,即指天女缫丝井也,井在西溪。今西溪在东台,但旧称八景故仍载焉”。董井也称孝子井,而如皋有丁天锡孝子,《嘉靖如皋县志》载:“丁公井,在丁天锡读书院中,相传为丁公所凿”。董井又称缫丝井,笔者的《西溪的前世今生》已推证西溪是从如皋侨置而来,如皋境内尚存此井。王安石《次韵舍弟遇子固忆少述》:“归计何时就一廛,寒城回首意茫然。野林细错黄金日,溪岸宽围碧玉天。飞兔已闻追騕褭,太阿犹恨失龙泉。遥知更忆河滨友,从事能忘我独贤”。王安石另有《龙泉寺石井二首》:“山腰石有千年润,海眼泉无一日干。天下苍生待霖雨,不知龙向此中蟠”“人传此井未尝枯,满底苍苔乱发粗。四海旱多霖雨少,此中端有卧龙无?”。

《苏轼年谱》“P1584<龙井题名>:‘苏轼、钱勰、江公著、柳雍,同谒龙井辩才。元祐六年正月七日(1091年)’。P1582<龙井题名>:‘元祐庚午(1090年),辩才老师,年始八十,道俗相庆,施千袈裟,饭千僧,七日而罢。眉山苏轼子瞻、洛阳王瑜中玉、安陆张涛金翁、九江周焘次元,来饭芗茗。二月晦日书’。”而秦观的《龙井题名记》记述:“龙井有辨才大师,以书邀余入山”。综合以上,可知龙泉井位于海滨之处。北宋时龙泉的得名与古吴、宝剑冶炼、寒泉井有关。而章氏所居旧宁海县与这三要素又恰恰相关。龙井之称必然源于与海相通的龙泉井或龙泉寺古井,而唯有泰州古井寒泉或称董井寒泉可代之。

三、龙泉县与章氏关系的推论

《如皋章氏家谱》载:“护国寺,丞相郇国公,父太师陈国公,功德院,庄田九千九百亩,寺前后有坟,山内有田一千九百亩,坐落龙泉县西乡系玉峰寺收掌”“玉峰寺,太傅练夫人功德院在龙泉县西乡,庄田三百六十亩,坐落守边及三溪等处,原系章四公起立”。而护国寺、玉峰寺,文中标明在龙泉县。

《章谱》在仔钧公第三子仁燧公下,载:仁燧公-文锡(第二子,配吴氏)-重(第四子,4世),弃官不仕,曾猎于龙泉之西宁乡,见山水明秀,乐之,因家焉,遂为龙泉始祖,生子诰,娶王氏、李氏,生五子长讳顺,居西宁;次讳待,徙居于丽水;三讳宝,徙居杭州;四讳应;五讳熙分居相宁之横溪。熙至八世孙仲琬、仲瓘、仲璘俱居浙西。诰之十五世孙溢于洪武初,以经济鸿才应聘,官拜御史中丞,兼太子赞善大夫,子三人,长存道、次存诚、三存厚,存道官拜明威将军,处州卫指挥副使。

龙泉县在《太平寰宇记》则与如皋县、兴化县(招远场)被记载升场为县三个特殊范例。如皋县,伪唐保大十年(952年),由如皋场升为县。龙泉县,显德七年(960年),由龙泉场升为县。五代杨吴武义二年(920年),划海陵县北设招远场,不久改招远场为兴化县,故有“昭阳古邑”、“海陵旧址”之称。龙泉县:本吉州太和县龙泉乡什善镇地,伪唐保大十年析龙泉、光化、遂兴和属等四乡置龙泉场,以乡为名。采择材木之故也。以上记载说明,“场”的设置主要是为了获取一些重要的矿产资源和自然物产,总之经济因素是设“场”的最主要原因。尽管从行政建制上来说,“场”的级别并不算高,但是由于“场”的物产大多属于战略物资,因此“场”主官往往职位很高,要远远超过普通的县官。《景泰龙泉县志》又记载:李孟俊,隆兴人,保大元年以泰和十善镇为龙泉场,命孟俊(经查南唐文献只有陆孟俊没有李孟俊)以银青光禄大夫上柱国充龙泉都镇遏使,知场事。南唐受吴禅,保大初,采斫竹木修金陵宫室,又加采斫使。五代南唐时期,李孟俊以银青光禄大夫、上柱国的身份出任龙泉都镇遏使,负责管理龙泉场事务。这是以正二品的高官出任“场”主官的事例,可见“场”这一政区建制的特殊性。而龙泉都与金陵的并列出现,无疑与如皋西乡有了关联,详见笔者的<金陵台殿为安定>。

章衡题序的《章氏族谱》,记载:护国寺位于龙泉县,是郇国公的息身之处。正好此时仁燧公第四子章重始定居龙泉县。那宰相章得象陵墓、与哥弟窑口会在北宋年间即设于龙泉县吗?笔者认为逻辑上是不通的。所以探寻章氏家谱所载墓址的‘龙泉县’可从章得象陵墓入手。笔者在《与古银杏相伴相生的章氏族人》推断因鄒形似郇,如皋鹅玩庄古时出现的‘鄒国公’棺很可能就是章得象棺椁。《隆平集校正》P180:“章得象,字希言,世居泉州。高祖任伪闽建州刺史,因家浦城。庆历五年,以使相判陈州,封鄒国公,徙河南府”印证了笔者的推断。保大初年(943年),即进行南唐皇族陵寝新建,通过龙泉称为都镇,可知在金陵周边。而笔者<金陵台殿有安定>推证了南唐金陵位于古宁海城(现搬经镇芹湖村周边)或泰兴广陵镇周边,故龙泉场即在如皋西北部,为著名的炼铁产瓷基地。。

四、其他需要说明的关联

韩维玄孙韩元吉,以荫为处州龙泉县主簿,与其婿吕祖谦讲学于竹林精舍。韩元吉对古宁海城演变了解较深,曾作《泰州鼓楼记》。吕祖谦亦乃吕夷简六世孙与如皋泰州也有渊源,曾作《修桑子河堰记》,曾与朱熹在“寒泉精舍”十多天,共同研读了北宋理学家著作。另外从《同治龍泉县志》上记载的遂川103座古桥目录,可知龙泉县的古桥有:西溪桥、广福桥、狮桥、古溪桥、通济桥、大仓桥、黄板桥。这与如皋西部、泰兴东北、海安西南地区名非常巧合。经查章氏在如皋城北街道复兴庄的建中分祠,18世(元三)即从杨村分迁至此,早于章千一(19世)子荣甫(20世)在杨村落户时间。

综合以上,笔者得出早期龙泉是北宋初期如皋西部之乡名(笔者妄推龙泉地名是从唐景龙年间海安县改名来而来,宋初时改场为县,宣和三年1121年更名剑川。绍兴元年1131年废县,于浙江侨置龙泉县),位置介于或相临于如皋县与淮南路首府(江宁)。西溪故址(亦称西宁)隶于其中。故推北地龙泉县地界大约以现海安西部为主要区域,涵盖如皋西部、泰兴东北。疑似直至北宋南渡后方更名。而且北地龙泉窑高度疑似从柴窑演变而来。龙泉窑因龙泉井(或寒泉)而得名,铸剑始闻名于战国干将,兴于唐朝郭元振。北宋时,此处亦为失腊法制铜礼器、铁剑利器的冶炼窑。瓷器窑口在此借助内联漕沟、外接海港的特殊地理位置。依据‘[民国]《重修浙江通志稿》龙泉东西南北四乡皆有古窑遗址,其规模最大,制品最精,釉色最佳者厥推硫田及溪口(龙泉南乡)二处。’笔者推证的瓷器窑口至少有两处,分别在,一处在南山寺(资福禅寺)周边,此为哥窑。一处在护国寺周边,此为弟窑(亦称龙泉窑,位于如皋高井乡某地、或称为护国寺的某地)。行文致此,作者也自有疑惑,地下没有任何发现,文献没有任何记载,众人都觉荒诞。自己是不是自找无趣?止当笑谈,不喜勿喷!

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。